浮田周辺地区

〜 石碑や御堂から探る「祈りと信仰」 〜

弘法大師の錫杖伝説をもつ毒沢「弘法大師霊場」

お社は、大日如来、不動明王、弘法大師像を祀り、花崗岩の巨岩の上に建てられています。

この花崗岩は、中生代白亜紀(約一億5千万年ほど前)の火山活動によりつくられたもので、珪酸(けいさん)成分を多く含むマグマが地下の深いところで結晶化した深成岩です。その後地殻変動により地上に姿を現したと考えられています。

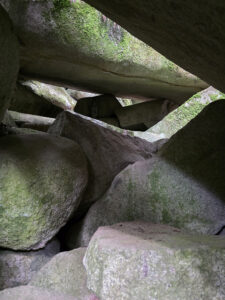

蝙蝠岩

現在は「蝙蝠岩(こうもりいわ)」と表記されていますが、古い資料には「かんむり岩間」と書かれているものがあります。岩場が冠を掲げたような形になっているためかと考えられます。

現在この花崗岩は花巻市の天然記念物に指定されていますが、その昔、神社の鳥居や拝み石にするために切り出されたという記録が残っています。

神社拝殿の後ろには、巨石の空間があり、中に入ることができます。

弘法大師は、唐に渡る前に全国行脚をし布教活動を行いましたが、その際、杖を立てたところから水が湧き出したという伝説が各地に伝わっています。 ここ蝙蝠岩弘法大師霊場もそのひとつで、湧き出る清水を霊泉として、入浴できる施設があったということで、祭礼の日には出店なども出て賑わったということです。

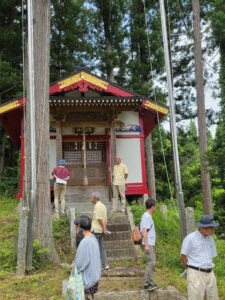

菅原道真を祀る宮田「菅原神社」

菅原道真(すがわらのみちざね)、須佐之男命(すさのおのみこと)、稲蒼魂命(うがのみたまのみこと)を祭神とする菅原神社

元禄年間(1688~1704)修験道の火伏(ひぶせ)不動明王を祀る宮光山圓覚院(ぐうこうざんえんかくいん)に、災いを防ぐという意味合いから天神 菅原道真も祀り、ここを浮田、毒沢、倉沢、鷹巣堂方面の霞場かすみば(教区)としていたということです。

その後弘化4年(1847)社殿を創建し天神、不動明王等の修験仏を祀って天満宮としました。

ところが明治になり、神仏分離令が発せられ、明治3年(1870)修験仏を別当宅に移して安置し、社殿を菅原神社と改名したとのことです。社殿の後ろに、石造りの天満宮本殿が建立され、「天神様」と呼ばれています。

今回、特別に御開帳していただきました。

別当宅には、菅原道真が大宰府に向かう途中で詠んだと思われる「自詠」と題する歌の、石版刷りの掛け軸が伝わっています。

境内には、天然痘をつかさどる神疱瘡神をまつる祠もありました。

別当宅から東に数十メートルのところに、初代(元禄年代)から5代(明治)までの各法印の墓石が家族の墓石も含めて建てられています。5代目は明治の神仏分離令が発せられる数カ月前に他界したということです。

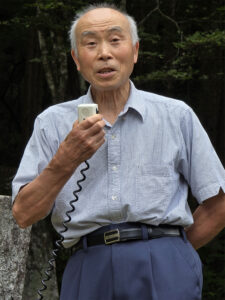

その後様々ないきさつがあり、現在は、別当佐藤俊一、清子夫妻が大切に守っています。

境内には、拝石(おがみいし)が建立されています。左から八幡宮、金毘羅宮 青そ宮の石碑です。「青そ宮」は中風除けの神様だということです。

学問だけでなく、厄除けにもご利益があるという菅原神社ならではと感じます。

駒籠「子安地蔵尊」

創建は正徳3年(1713)

氏子4戸。祭礼は旧暦6月23日

令和7年は新暦7月17日

江戸時代の創建時は仏堂として建立されましたが、明治元年の神仏分離令により神社にかえて信仰を続けました。ご本尊の子安地蔵菩薩は、子安地蔵尊と改宗されました。

別当は佐々木茂さん。今回は奥さまの文子さんが案内をしてくれました。

この子安地蔵尊は、遠野、二子にある地蔵尊とよく似ていることから三姉妹といわれることもあるそうです。

子安地蔵尊には安産成就、子授け祈願、子孫繁栄、水子供養、家内安全、五穀豊穣をお祈りしました。

安産祈願をする信者は供えてあるお枕を借りて帰り、無事に出産を終えると新たにつくった枕を供えお礼参りをしました。産院もない時代、出産は命がけでした。

また、子どもに恵まれないと、嫁は実家に帰される時代。子授け祈願も今とは比べ物にならないくらい懸命だったのかもしれません。

老朽化に伴い土台を整備、屋根の塗り替えもしましたが、氏子が少ないことから別当宅で工事費を負担しました。

管理も容易ではないということです。

神社境内に続く石段は、約1500年前のイナセ層から切り出された石で貴重なものだということです。

下浮田長根組総鎮守「熊野神社」

神社創建は不明ながら、慶長7年(1602)長根組の肝煎りを務める花庭屋敷が千葉氏大本家として、地域の繁栄と安穏を願い、熊野神社を建立しました。

その後、神社別当は安永7(1778)年に分家の戸来屋敷に継承されました。

昭和3年野火(のび)により、神社本殿類を焼失。これを機に長根組の地区民が熊野神社を総鎮守社として請願し地区民総出で神社再建をはたしました。

御祭神は速玉王尊(はやたまおうのみこと)、伊邪那岐尊(いざなぎのみこと)、伊邪那美尊(いざなみのみこと)、北辰妙見尊星王(ほくしんみょうけんそんじょうおう)です。

この熊野神社境内の拝石(おがみいし)は、多くが出羽三山参りの記念碑です。

昔から羽黒講中の信仰が盛んで、現在でも最上同行開きが12月に開催されています。

本殿より石段を下りたところには神楽殿があり、9月12日の例大祭には、早池峰岳流浮田神楽保存会による神楽の奉納や下浮田しんがく保存会のしんがくの奉納が行われます。

毒沢「朝日森神社」

貞治元年(1362)毒沢城築城。毒沢氏(徳沢・独沢)が統治していましたが、天正18年(1590)豊臣秀吉の奥州仕置きの戦に敗れ、お家断絶という道を辿りました。天和年間(1681年ごろ)出羽の羽黒山で修業した修験者三光院が、荒廃したこの地を訪れ、「九分の御像」を仏師春日に作らせ、祠を建立して地域の安寧を祈りました。

この方が朝日森神社の別当馬場家初代の祖です。毒水が湧き出て疫病に罹患するものが多く出たので、鎮守府に訴え、宝永3年に現在の地に遷宮したといわれています。

二代目正善院は、享保4年(1719)にこの九分の御像を牛頭ごず天王の座像の胎内に埋蔵し、これをご本体として祀り、享保6年(1721)に、馬場家の庭内に本殿を建立しました。これが朝日森神社の本宮です。庭前のつくりは、三井寺(修験道の本山派)を象ったものだったそうです。

三代目からは代々「正学(覚)院」と称し、加持祈祷を行っていました。

文化4年(1807)の再建の際、朝日森にあった祠を馬場家の庭に移すとともに、牛頭天王本体像のみを朝日森神社に遷座させ、祀ることになりました。

朝日森という地名は無く、オデノサン(御天王山)と呼ばれ親しまれていました。祭典の日に雨になることが多く ゴヅゴヅ天王という俗称も生まれました。

祭神の牛頭天王と須佐之男命は同一であるとも言われ、天照大神の弟。 除疫神、武道神として祀られています。

現在の当主は18代目千田浩志さんです。

見事な龍と鳳凰の欄間ですが、作者は不明です。柱などはお寺からの移築ではないかと言われています。

例祭は旧暦6月月15日。

手づくりの神輿は、今ではトラックに乗せられて、氏子63戸の集落をまわります。

神楽殿は本殿から渡り廊下でつながっており、本殿から見る神楽は見事だったということですが、現在は神楽殿で神楽が奉納されることはなくなりました。