土沢安俵地区

〜 石碑や御堂から探る「祈りと信仰」 〜

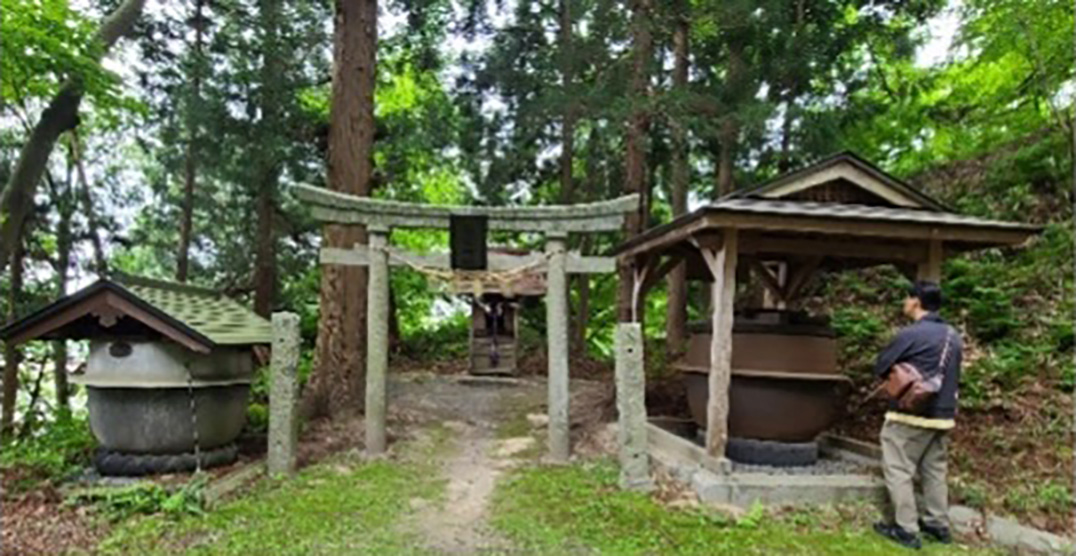

土沢 鏑八幡神社

宮司の一ノ倉さんによると、「鏑八幡神社はいまから960年前に建立され、東和では丹内山神社、成島三熊の神社に次ぐ歴史を持つ神社です。以前は八日市場にあったという言い伝えがあります。当時八日市場は、東西南北の要衝の地で、土地の神・市神として「十二所権現」が祀られていたところに八幡信仰が融合したものかと思われています」とのこと。八日市場には薬師神社や雲南桜など信仰の歴史が色濃く残されています。

土沢に移ったきっかけははっきりしませんが、小原氏が1400年に安俵に移る際に安俵城の鬼門鎮護として、入部後程なく移転されたものではないかと推測されます。八幡太郎源義家が阿部氏討伐にこの地を訪れた際、家来とともに砂に12本の鏑矢を立てて戦勝祈願を行ったことから「十二鏑矢村」と呼ばれるようになりました。徳川家綱に家督が譲られた際、地方の状況調査のため、この地に宿をとった巡見使が、「十二鏑矢村」では名称が長すぎるので「十二カ村」にしてはどうかと提案したという話が記録に残っているそうです。商店街側にある赤い鳥居は明治時代に設置されたものだということで、参道は城内小路の武家屋敷から続いています。

※巡見使:江戸幕府が諸国の大名・旗本の監視と情勢調査のため派遣した上使。主に将軍の代替わりの時に派遣されていました。

八幡神社には秋葉神社も合祀されています。これは、この地に大火があった際、秋葉信仰をしていた若狭屋のみが焼け残ったため、地域の人々が信仰をもとめ、自然発生的に八幡様に合祀したものと言われています。このほか境内には講中の方々が建立した石碑が建てられています。また、塩釜神社の社があり、大きな塩釜が奉納されており、商売繁盛、安産守護、海上安全などにご利益があるといわれ、また、舞や芸能にも関わる信仰を持つということです、あらゆることを浄化する塩ということで、パワースポットでもあります。境内には相撲の土俵もありました。

江戸後期に鏑八幡神社宮司であった山本春郷は江戸中期から数代続いた家系で、持寶院の末裔かということです。

土沢 浄珠院山門

吉川清五郎(きちかわ・よしかわ せいごろう)

吉川清五郎は、江戸時代の人形遣いで、大阪の人。仲間と興行しながら盛岡藩を巡行したと思われます。盛岡の繰(くり)座(ざ)元「鈴江家」の資料に1846年「江戸浅草より人形繰(にんぎょうくり)渡世(とせい)に来たり候 人形遣い清五郎他6人の興行許可願い」の記録が残っています。一カ月ほどで、郡山(現紫波町)へ出立とあり、土沢に墓があることから、その後この地に居を構えたと思われます。当時、菊池勇治・喜助親子が組織していた「土沢連大繰(おおくり)一座(いちざ)」を指導したと言われてます。菊池勇治は、当時仏像、欄間、門額、面、鎧具足、馬具などの製作でも名を成していた人で、盛岡藩の甲冑師にも名を連ねています。

また、「土澤町御駒太夫 中村勇治」と同一人物と思われており「繰(くり)人形(にんぎょう)の一座を組織し、自ら人形を製作、衣装を仕立てて一座を率いて盛岡でも興行を行っています。息子喜助に関しても「江戸の人吉川清五郎に人形芝居を、大阪の人鶴沢語助に三味線を習い、有志とともに「土沢連大繰一座」を組織し、盛岡で興行したという記録があります。その後、浄珠院山門前にある墓石により、清五郎と語助は同一人物と判明しました。

菊池勇治が作成したといわれる繰人形の足の部分が残されています。(吉田家保管)

解説する東和の歴史と文化財を学ぶ会の吉田隆一さん

菊池勇治が手掛けた欄間

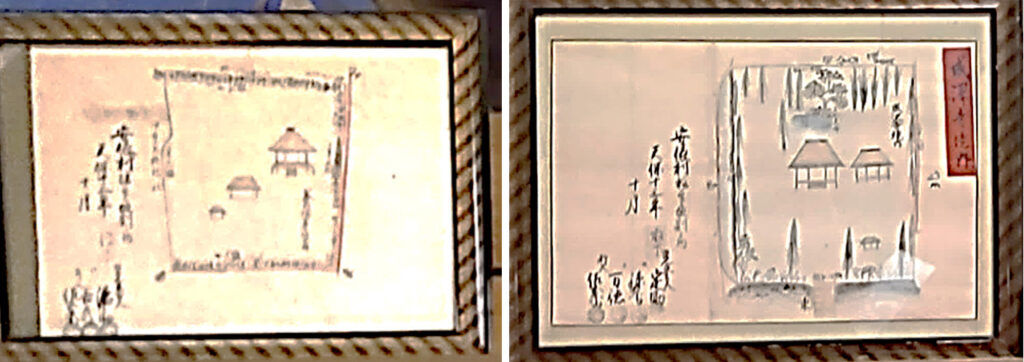

安俵成澤寺本堂 天政十年 駒形 忠兵衛が家門繁昌 子孫繁栄のため寄進したものです。

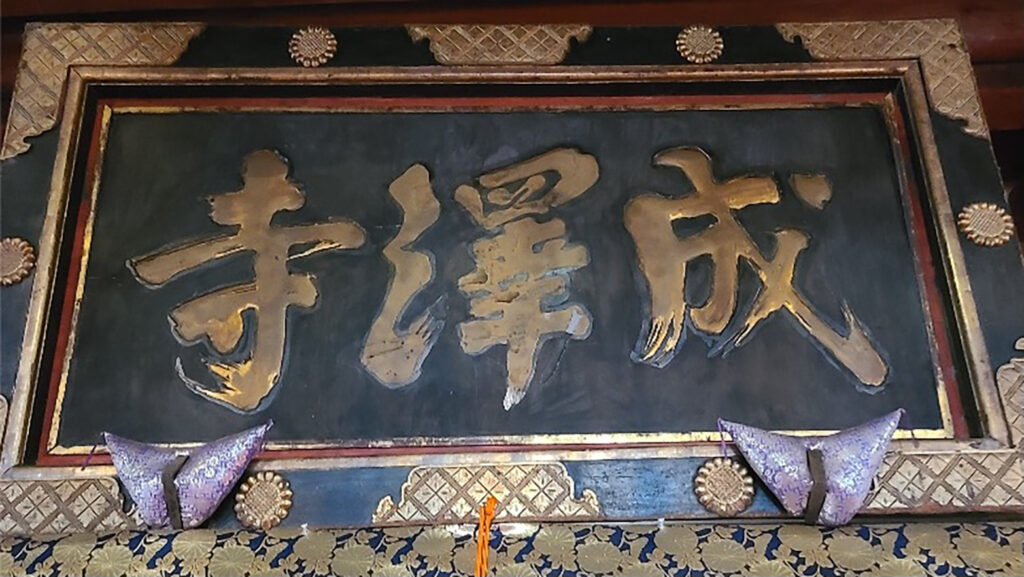

安俵 成澤寺

開基は1420年室町時代

安俵城主「安俵玄蕃」の舎弟「弐部」が遊行「十五代尊惠上人」の巡国の際に、発心して「量阿教順」を授かり安俵城内に草庵を結び開山しました。

本尊阿弥陀如来を安置する厨子の裏に朱文字で天正8年(1580年)初代供養のために作ったという記述があります。

明治の廃仏毀釈により成島の毘沙門下にあった成嶋寺から過去帳、地蔵菩薩、寺号額などが引き継がれました。

この扁額の「澤」という字が前後の字と明らかに違っていることから「嶋」という字を削って「澤」に直したのではないかということです。

もう一つの時宗の寺

現在の成沢寺から東に300mほどのところに「養福寺」という時宗の寺がありました。洪水のため流失しました。位牌堂にある阿弥陀如来は「惠心僧都」作で養福寺の本尊であったとのことです。

時宗は、踊念仏で知られる一遍(いっぺん)上人(しょうにん)が鎌倉時代に開いた宗派です。ひたすら念仏を唱えれば、みな浄土にいざなわれると解きました。

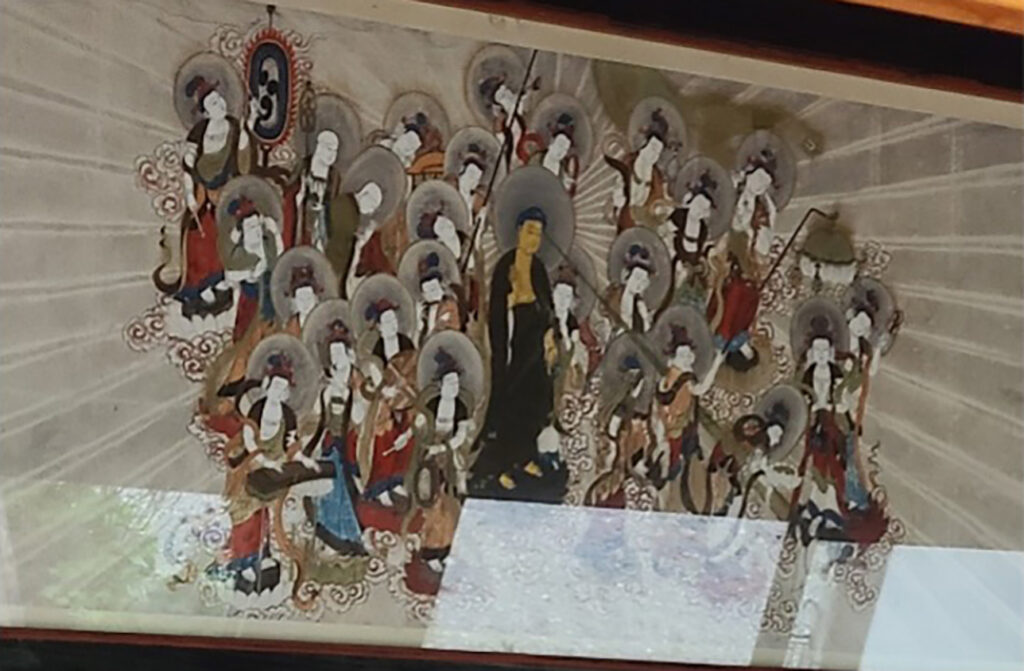

成澤寺には、極楽絵図と地獄絵図、来迎図(らいごうず)などが飾られ、視覚により信仰を説いています。

祖父河野四郎通信の墓が江刺にあり、一遍上人も墓参したと言われています。

安俵 凌雲寺

開山は福島県竜台寺二世悦桃周懌大和尚。二度の火災により古文書・文献などが焼失しましたが、十九世大和尚の残した記録によれば、およそ480年以上前、竜台寺を退いたのち諸国を遊歴していた悦桃周懌大和尚が東晴山で小庵を結んだのが始まりとされています。後に安俵に移りました。凌雲寺山門の両側に安置されている阿形と吽形二体の木造仁王立像は、県指定有形文化財です。吽形の胎内には応永19年(1412)室町時代前期に安俵城第三代城主小原信濃守平 時義が寄進したものであることを示す銘文が発見されており、県内の仁王像では最古の紀年銘とみられています。阿形象の製作年代も室町時代初期をくだらないだろうと考えられています。

明治政府は国家神道による政教一致の政治を行うため「神仏分離令」を布告、これに伴い「廃仏毀釈」運動が起こり仏教の排斥が行われました。東和の文化財も大きな影響を受けました。

成嶋寺は廃寺となり熊野神社になりました。毘沙門天立像や伝吉祥天像は現地に残りましたが、大日如来坐像などの寺宝は成澤寺に引き継がれたということです。

「大聖寺丹内大権現」は「丹内山神社」に改められ、十一面観音像や仁王像などの仏像は凌雲寺に移され辛くも廃仏を免れました。

像の破損具合から過酷な変遷をたどったことが伺われます。

左端の十一面観音像は、頭上面が突起状に十面が彫りだされています。

足は沓状、天衣は連続しているように彫られており簡略化した手法が特徴です。

中央は頭上面と左右の腕が欠損しているものの、白と朱の彩色仕上げ、背面の彩色模様が残っていることと、頭上面は別に彫って差し込んだもので、一部欠失とはいえ当時の姿を留めています。

右の薬師如来像は平安中期から丹内権現堂に安置されていたもので、作者・製作年代は不明ですが平安中期から末期頃のものと推定されています。三体とも丹内権現堂から譲り受けたものです。

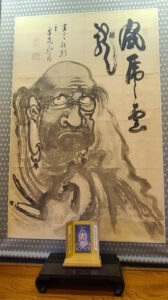

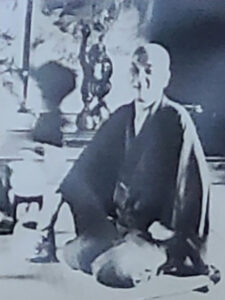

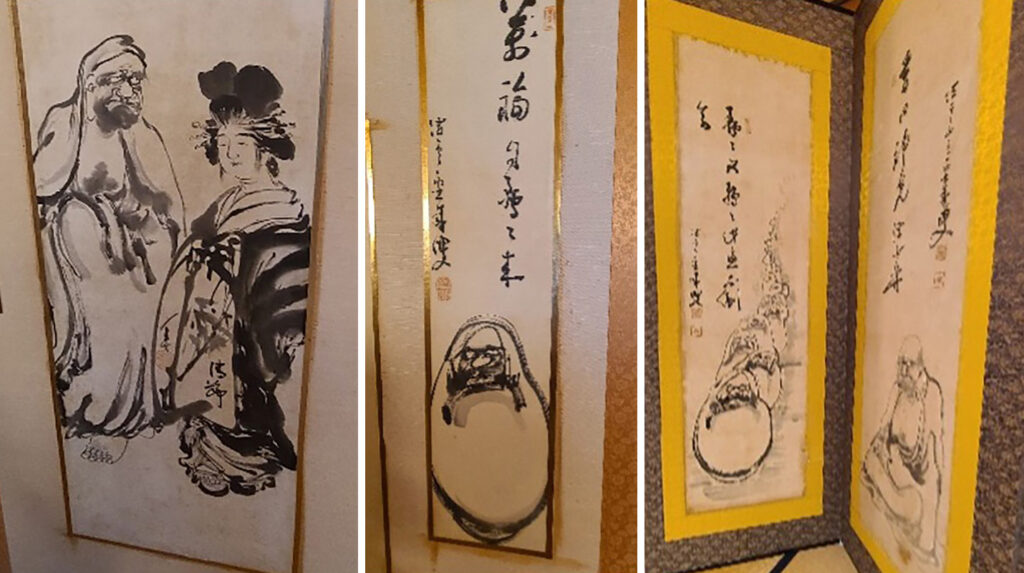

「達磨の霊戒」二十一世霊戒元孝大和尚

明治8年宮古市生まれ、明治27年凌雲寺住職に就任。

若いころから画才に秀で、後に達磨太師の水墨画で名を知られるようになりました。本山の布教師として全国を説教絵行脚しました。晩年は、火災により焼失した本堂等の復興資金調達のため、達磨図等の画会を開くなどして各地に頒布しました。残念ながら存命中には復興を達成することができず。昭和27年72歳で亡くなりました。

「霊戒さんの達磨絵」は全国各地に多数残されており、現在でも高く評価されています。

海軍大将 及川古志郎

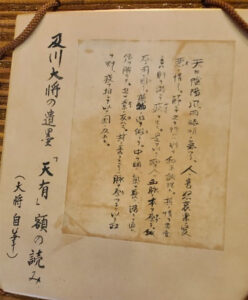

及川古志郎の遺墨

元大日本帝国海軍大臣 海軍大将 及川古志郎は、明治十六年

二月八日安俵の旧家出身の父良吾の長男として、新潟県長岡に生まれました。

父は、当時新潟県立病院の院長をしていました。

古志郎は盛岡中学に進学し、後の海軍大将や首相を務めた米内光政や、石川啄木などと親交を結びました。

海軍兵学校卒業後は、海軍航空本部長、横須賀鎮守府司令長官、軍令部総長、海軍大臣と数々の要職を歴任。

昭和三十三年五月九日東京にて七十五歳で逝去されました。

及川古志郎の墓は凌雲寺にあり、直筆の遺墨が残されています。

、

石川啄木との交流

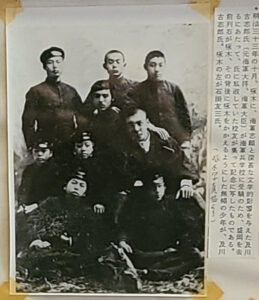

左の写真は明治三十三年十月海軍兵学校受験のため、盛岡を去るにあたり、友人たちが集い記念に撮影したものです。

石川啄木は、盛岡中学三年のころ。海軍を志望しており、五年生だった及川古志郎を慕い、教えを乞うていましたが、文学好きの及川の影響で後に文学の道に進むことになります。