前郷・八日市場晴山地区

〜 石碑や御堂から探る「祈りと信仰」 〜

前郷 庚申搭(こうしんとう)

中央の石碑が「庚申搭」左右の碑には「南無阿弥陀仏」と刻まれています。

近所の方の話によれば、左の碑は行き倒れの人を供養したものらしいとのこと。違う場所にあったものがいつの時代にか一か所にまとめられたようです。

以前は道路の方を向いていましたが、道路整備の際に向きを変えたものと思われます。

庚申(こうしん)信仰

「オコウシンサマ」「オカノエサマ」と称し、1年に60日ごとに来る庚申(かのえさる)の日の信仰。

人間の身体には、三尺という虫が棲みついていて、庚申の夜、人が眠っている間に身体から抜け出し、天に昇り天帝に告げ口をし、天帝は、その罪の軽重によって寿命を縮めるという。長生きするには、庚申の夜は眠らずにいて、三尺の昇天を防げばよい。

ということから、村や集落単位で講を組織して、庚申真言や般若心経を唱え、夜通し共同飲食をした。歴史は平安時代に遡る。

「東和歴史探訪」(小原忠信氏記述)より抜粋

薬師神社(八日市場)

江刺氏が南部氏からこの地の守りを任され、土澤舘をつくる折に、館山中腹にあった庵を移転させたのが始まり。

庵は、現在の浄珠院に繋がり、地蔵堂は、当時霊場であったこの地に移したとのこと。古くから医療、医薬の神様として崇敬を集めました。

社の上に「妙見の泉」があり、目によく効くという言い伝えがあります。江戸時代、薬師神社前の道路は、遠野街道と呼ばれ、多くの人が行き交いました。八日市場の薬師さんに手を合わせた旅人たちも多いことでしょう。

馬の目にも良く効くということで、馬も列をなしたという話もあります。

参道入口にまとめられた石碑群

右から、「湯殿山」「金峰山」「庚申搭」「産(うぶす)神(がみ)」「三峰山」「八将神」「南無阿弥陀仏」「古峯神社」「筆塚」工事や様々な事情で移動しなければならなくなった石碑を一か所にまとめて建立したもの。

石碑は「湯殿山」「古峯神社」「筆塚」が明治時代。その他は江戸時代のものと思われます。

薬師神社(八日市場の薬師さん)

祭神:大己(おおな)貴(むち)命(のみこと)、少彦名(すくなひこの)命(みこと)

例大祭:9月8日

由緒 慶長18年(1613年)浄珠院が舘山から現在の場所に移転する際に、舘山にあった地蔵堂をもらい受け社殿としたと言い伝えられています。さらに享保時代熊谷勘兵衛の勧請により公に薬師神社となり、享保18年(1733年)浄珠院改築の際に本堂の材料をもらい受け三間四面の社殿を再建したと伝わっています。(江州屋書留帳)

雲南様(八日市場)

ウンナン神(しん)(雲南、宇南、卯名)

- 奥州、ことに宮城、岩手両県に特徴的に分布がみられます。地名では、雲南林、雲南田、卯名沢など。

- 伝承では、ウンナン神の多くは、湧水、流れの近くに祀られ、また、落雷の跡に祀られるといいます。

雷神信仰とのつながりから、田の神とも考えられます。 - ウンナン神の由緒、沿革などは概して不明。先住民族(坂上田村麻呂、源頼家、義家など大和朝廷に統治される以前からの当地方独特の文化を持った人たち)の祭神と考えられます。

- 日本におけるほかの例と違い、神道家、陰陽家によって祭神名を牽強(けんきょう)付会(ふかい)(都合の良いように無理にこじつけること)されることなく先住民族の祭神がそのまま伝承されていると考えられます。

- ただし、祭神や本地仏(ほんじぶつ)として「宇賀(うかの)魂(みたまの)神(かみ)」「春日明神」「十一面観音」「牛頭(ごず)天皇」など。また、「虚空菩薩」を本地(ほんち)とする伝承も多いとのことです。

- 鰻の伝説や、鰻を食べてはいけないなど、禁忌を伴っていることも多く、ウンナン神と虚空蔵の信仰が絡み、古い湧水信仰を伝えているのではないかと思われます。(鰻は、洪水を引き起こす。この災害を防ぐため、効験あらたかな虚空蔵経のご利益を以てした真言宗修験の動態からによるものと考えられます。洪水は世の終末と同時にはじまり。鰻は洪水の起因者でありながら、坊主に変身して洪水予知を行い、人々を救う)

※北上市口内地区にはウンナン社が5社あったことが判っていますが、現在は口内5区の雲南神社のみ。雲南田と呼ばれる良い田んぼがありました。鰻を食べてはいけないという言い伝えはないといいます。

ご神体といわれる権現様の頭(かしら)に似た石。どこからか飛んできたそうです。(隕石か?)

災害の後に祠を祀ることが多いそうなので、土砂崩れか台風か何かがあったのでしょうか。

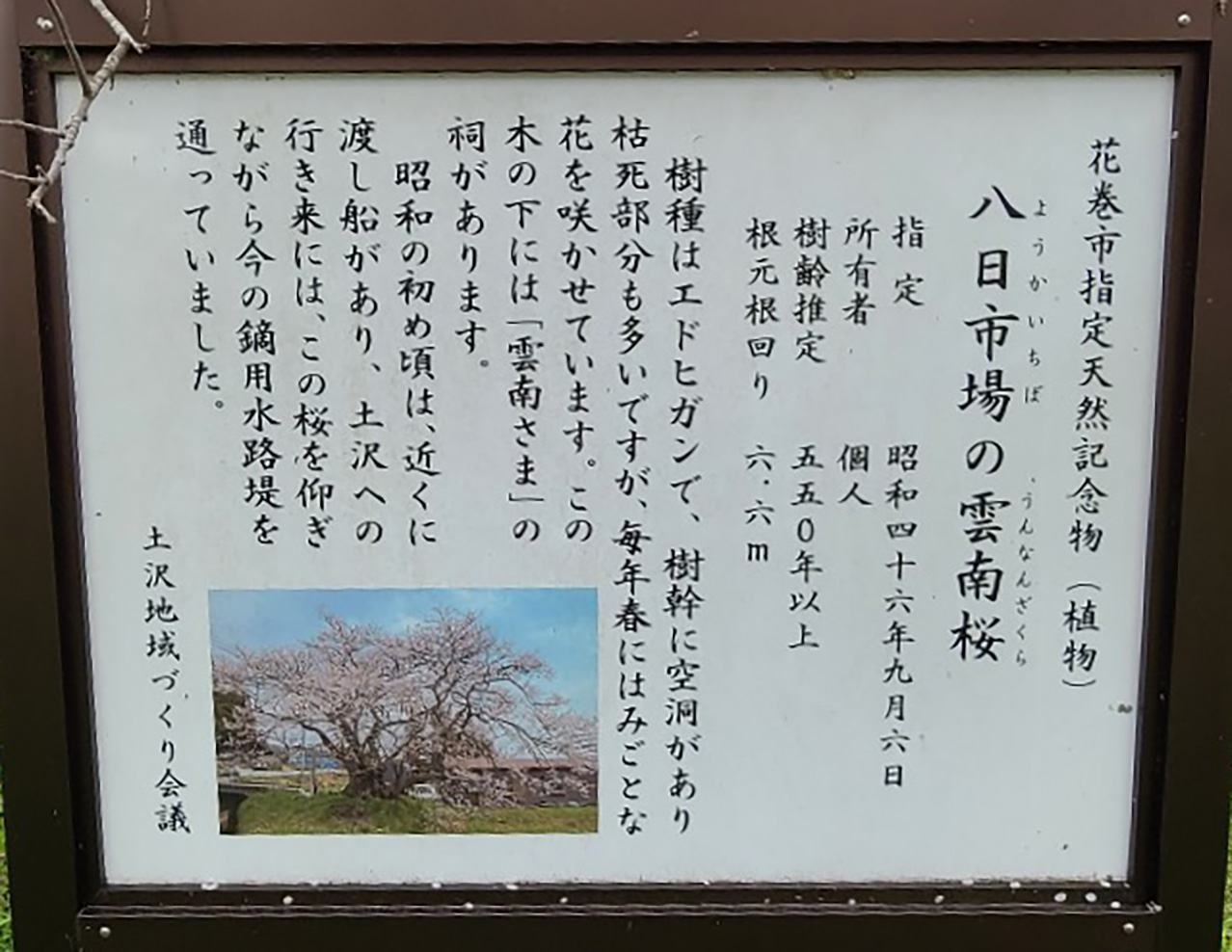

春、種まきの頃合いを知らせる雲南桜(花巻市指定天然記念物)

祠はその根元にあります。

湯沢野 百万遍

国道沿いにある百万遍の石碑

「喜三郎」「賛講中」と読める石碑

百万遍信仰

祈祷、追善などのため、大型の数珠を多数の者が早繰(ざらざらぐり)して、同音に唱える念仏のこと。

京都知恩寺(浄土宗)で始まり、極楽往生を願って10人ずつの僧や信者が輪になって念仏を唱え、1080個の大数珠を100回、順送りにする仏事。

合わせて百八万遍の念仏になります。後に一般でも行われるようになりました。

栢森 道しるべ

右はやまみち(平山方面)

左ははやちねみちと読めます。

民家の庭先にある道しるべ。今では通ることのできなくなった旧道の道しるべです。

晴山から新地、石鳩岡、拝峠に抜ける道で、古地図にはこの道は太い線で描かれています。道しるべがあったということから、当時は良く使われる重要な道だったのではと思われます。

右はやまみち(平山方面)、左ははやちねみちと読めます。

白山神社(はくさんさん)

祭神:白山(しらやま)姫(ひめ)命(のかみ)、須佐之男(すさのお)命(のみこと)

例大祭:5月3日

由緒 延暦21年(802年)坂上田村麻呂により建立。成島「三熊野神社」「丹内山神」と並ぶ古社。

唐平5年(1062年)前九年の役で源義家は坂上田村麻呂の故事にならい、安倍貞任討伐の戦勝祈願をしたと伝わっています。

延文5年(1360年)笹氏が地頭になり、笹氏、それに続く晴山氏の鎮守社に。晴山氏(小原氏の弟)が奥州仕置き・岩崎の戦役により没落。その子孫が別当をしていましたが、享保11年(1726年)晴山平吉は、当時の有力者田中利右衛門に別当を譲りました。

それまで晴山氏の氏神であった白山神社は、晴山村の鎮守社になっています。

白山神社はそれまで金ケ洞山上にありましたが、このとき現在の場所に遷宮したといわれています。金ヶ洞の跡地には、横川儀右衛門が駒形神社を祭祀していましたが、現在は石垣が残るのみとなっています。この当時祭神は白山妙理大権現、薬師如来、観世音菩薩を合祀していましたが、明治の廃仏毀釈により、白山(しらやま)姫(ひめ)命(のかみ) 須佐之男(すさのお)命(のみこと)を祀り白山比売(しらやまひめ)神社(じんじゃ)となりました。

山門入り口にまとめられた石碑群

講中による建立だと思われます。

大きいのが「筆塚」建立者は横川よしぞうさん他。寺子屋をやっていて明治時代小学校ができるという時期に建立したもの。学用品としての筆を祀って勉学成就を祈ったものでしょう。

左端「三峰山碑」一つ飛ばして「鳥海山」「八将神」「湯殿山 月山」「南無阿弥陀仏」「南無阿弥陀仏」と刻まれています。

白ヘビ伝説

白山神社遷宮後、山の上から白い蛇が毎晩降りてくるようになりました。神様の使いと大事にしていましたが、田んぼに入って米を食い荒らすので、殺して晒したそうです。晴山氏の家老格の何某という家はその後不幸に見舞われ、親族は次々に亡くなったそうです。幸いたった一人残った方の子孫は現在も健在だそうです。

下瀬 三差路の道しるべ

東晴山下瀬の国道283号線上瀬橋交差点の信号機手前から晴山駅に通じる交差点に、この石碑があります。

天上に〇のしるし、中央に「為先祖代々・・」

右ハたにない 左はみやもり と読めます。

上瀬橋を向こう側に渡ったところにも道しるべがありました。このあたりには渡し場があり、向こうとこちら三か所に道しるべがあったそうです。下瀬の町並みは、軽便鉄道が開通してからできたもので、その前は一帯が田んぼでした。

戦後、復員者や、田瀬ダムの工事に携わる人たちでにぎわうようになり、旅館2軒、パチンコ店、靴屋、床屋なども店を連ねたそうです。

八将(はっしょう)神社(八将神さん)

祭神:八将(はっしょう)神(じん)、卯子(うね)酉(とり)明神(みょうじん)

例大祭:9月8日

由緒:明治17年、砂川倉次郎らによって建立され、奥にある石碑右の「八将神」の碑には、明治17年と、左の「卯子酉神社」の碑には明治34年4月8日の日付とともに、12名の奉納者の名前が刻まれています。

八重樫孫〇、八重樫〇〇、大菅清太、砂川倉次郎、藤舘〇松、菅野常吉、(幸?)大菅宇右門、藤舘栄〇、梅原孫作、多田モヨ、小〇〇ノブ

当地に疫病が発生した折、思案の末「白色生鶏を神前に供え祈願したといいます。建立者の一人砂川家では、この後、キジや地鶏は食べても、「白色レグホン」は決して食べなかったそうです。

かつては祭日には小友地区からも参詣者が訪れ出店も出て賑やかだったといいます。

八将(はっしょう)神(じん)は牛頭(ごず)天皇の八人の王子

陰陽道の神で方位の吉凶を司る八神の総称。

太歳神、大将軍、大陰神、歳刑神、歳破神、歳殺神、黄幡神、豹尾神の八神のことを言います。

あらゆる災難から逃れるために祀られたものと思われます。東京八王子の地名のいわれは、妙行という僧侶が牛頭天皇と八人の王子を八王子権現として祀り八王子神社を建立したことから始まり、この界隈は八王子とよばれるようになったそうです。

牛頭天皇

中国祇園精舎の守り神とも言われ、京都八坂神社の祭神として祀られています。疫病の発生が多い時期に夏越の祓、水神祭などと合わせ「天王祭」として全国に広がりました。旧暦の6月15日の天王祭は岩手県内陸で濃密に分布しています。雨の時期なのでこの辺りでは「ごずごず天王」と呼ばれることもありました。

右の石碑は「産神〇〇」と読めます。

女性たちの「山の神講」で建立したものと思われ、女連中と右端に刻まれています。山の神大山津(おおやまつ)見(み)神(かみ)の娘である木花咲耶姫(このはなさくやひめ)を祀り信仰していました。

左の碑は、堂国三十三「観世音」と読めます。

※天孫降臨で地上に降り立った瓊瓊(にに)杵(ぎの)尊(みこと)は、大津見神の娘二人を娶ることになりましたが、絶世の美女であった妹木花咲耶姫(このはなさくやひめ)に対し、姉石(いわ)長比売(ながひめ)は、厳(いか)つく不細工だったので、返されてしまいました。悲しい話です。石長比売と結ばれれば、その子の寿命は尽きることがなかったはずという話です。神様も美人がお好きなんですね。

あらぶれる山の神は石長比売といわれています。

※ちなみに、木花咲耶姫は海幸彦、山幸彦のお母さんです。甘酒で子を育てたという神話からお酒の神様として祀っているところもあるそうです。