北成島 まいりの仏

北成島の熊谷静さん(82)は熊谷家に伝わる「まいりの仏」を引き継ぎ継承しています。

夫の故熊谷基さんで45代になる旧家の熊谷家では、毎年旧暦の10月16日に掛け軸と祭壇を設け、親類縁者が三々五々訪れてお参りをします。明治時代から新暦で御開帳を行うようになり、今年は11月28日に行われました。

民間信仰の「まいりの仏」は浮田の阿弥陀堂が良く知られていますが、ここ熊谷家でも、およそ450年の伝統を守り続けています。

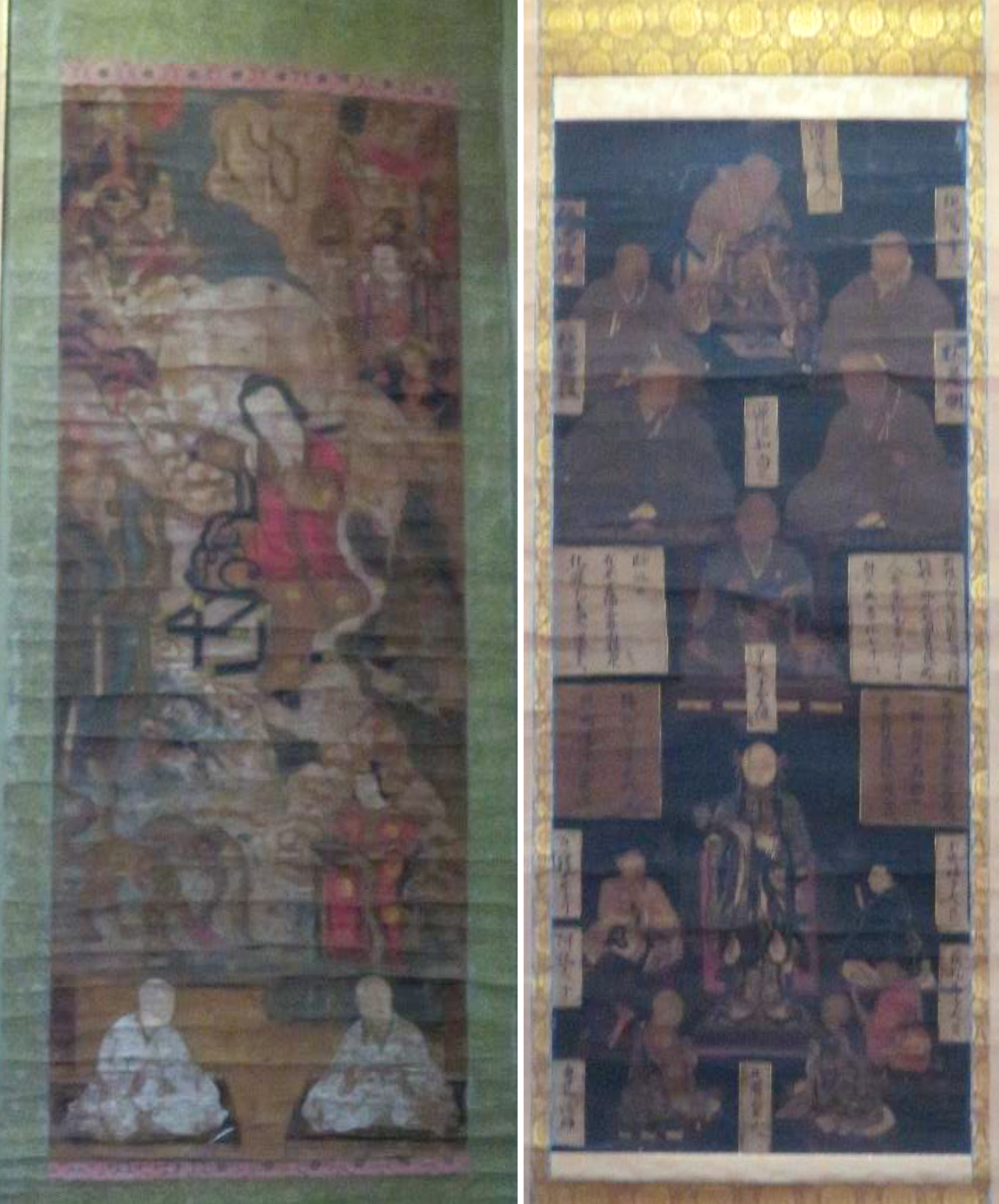

「まいりの仏」で御開帳された、写真右の掛け軸には、父の供養のために香炉を手に持つ聖徳太子(教養太子)像と浄土宗の基礎をつくった源信。浄土宗の開祖法然。浄土真宗の開祖親鸞。親鸞の弟子である是信。是信とともに奥州いち円に浄土真宗・まいりの仏を広めた是明など13名の高僧が描かれています。 (長徳寺渋沢住職の解説による)

この他大小十数幅の掛け軸と百万遍の数珠などが保管されています。

今回御開帳された掛け軸は中世(鎌倉時代から室町時代)に描かれたものではないかと言われています。

熊谷家の祖先は、その昔修験者だったいうことで、家は毘沙門山周辺にあった坊舎のひとつであったのかもしれません。以前は現在の居所よりさらに上に茅葺の家がありました。現在は獣道のようになっている山道は、尾根伝いに毘沙門山と安俵及川きよしさん宅あたりに繋がっており、及川きよしさん宅にも「まいりの仏」の伝統が受け継がれているということです。(成沢寺佐々木副住職による)

親鸞聖人の弟子とされる是信の教えから波及した「和賀門徒」といわれる真宗教団は、在地の念仏門徒衆により独自の信仰を生み出し「まいりの仏」として定着していったといわれていますが、この民間信仰を現代までひたすら引き継いできた女性たちの功績は大きいものと感じました。

鎌倉時代の終焉、北条氏の滅亡の憂き目から逃れ、熊谷家に身を寄せた僧侶が病に侵され、迷惑をかけないようにと即身仏になり地域の安寧を祈ったという言い伝えもあり、命日と言われる12月28日にも供養を行っているということです。

この日は、一関市藤沢町の長徳寺(時宗)の渋沢住職と、東和町安俵の成沢寺(時宗)の佐々木副住職、仙台市博物館の寺沢学芸員、東和の歴史と文化財を学ぶ会の会員等も調査研究のため訪れました。

熊谷家から分家した親族も集まりました。みな高齢になり、足を運ぶ親族も少なくなったということですが、東和町土沢の熊谷アツさん(96)や更木の沢田豊子さんなど分家筋の親族が集まり、おまいりがてら近況を語り合いました。 いずれも当主が亡くなり、女性の集まりとなりましたが、みな嫁の立場でしきたりを守り、欠かさずこの信仰行事を行っています。

総本家の務めを果たす熊谷静さんは、「年に一度の『まいりの仏』は姑から口伝えでしっかりと教え込まれました。コロナ禍でここ数年は折り詰めですが、以前はお膳で食事の準備も行っていました。大変ですが仏さまから守られているという気持ちで続けています。

幸い娘夫婦も孫も、毎回訪れ、手を合わせて帰っていきます。継承することが自分の務めであり、ひとり娘にも幼いころから伝えています」と46代目になる娘夫婦、47代目になる孫に託す思いを語りました。

この日開帳された掛け軸は、以前「国の重要文化財指定に」という話がありましたが、夫である故熊谷基さんが熊谷家親族の信仰であることを理由に辞退しました。その後、岩手県立博物館から展覧会に出展をしてもらえないかという要請もありましたが、同じ理由で辞退しています。た だ、複製制作については承諾し、岩手県立博物館にレプリカが保管されています。

この日も仙台市博物館から寺沢学芸員が訪れ、掛け軸を熱心に眺めていました。

お話を聞くと、仙台市博物館で企画展を開催するにあたり、掛け軸の借用を申し出たところ辞退されたので、せめて実物を拝見させてもらおうと駆け付けたとのことでした。

図録によると浄土真宗の寺にいて「まいりの仏」をつくったのではないかとあるので、500年の歴史はあると思います。高僧連座像掛け軸は、中世室町時代に描かれたものと一連のものではないかと思われ、掛け軸はそれより以前のものと思われ、寄進されたものである可能性もあります。(寺沢学芸員)

信仰にすがる思いは時代とともに変化はあるものの、家のしきたりとして、信仰を受け継ぎ次の世代に繋げるという嫁、娘の心意気が歴史を紡ぐ力であると感じました。

多田悦子