子抱地蔵のものがたり

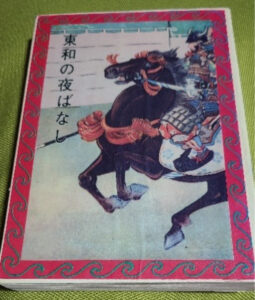

東和町北成島に若宮四郎という方がおりました。昭和49年東和ふるさと歴史研究会が発刊した「東和の夜ばなし」の著者です。

若宮氏は東和地域に眠る多くの言い伝えや歴史をひもとき、興味深い物語として後世に伝えています。

キリシタンにまつわる伝説

この中に、キリシタンにまつわる伝説をもとにした物語があります。

「隠れキリシタン赤梨地獄」と「野辺の十字架」という二つの物語は、島原の乱以降、日本各地のキリスト教信者が時の権力者からの迫害をうけながら密かに信仰をつないでいったという、歴史的な史実を背景に紡いだ物語です。

キリシタンと呼ばれた人たちは、金山などの人足として日本各地に身をひそめながら暮らしていました。東和地域でも当時、いくつかの金鉱があったという事実からすると、ここ東和町にも、遠く流れてきた人たちがいたということが考えられます。

今回訪れる北成島下地域にある「子抱地蔵」といわれている像は、隠れキリシタンが信仰の象徴として礼拝していたマリア像ではないかと言われるものです。

東和の歴史と文化財を学ぶ会が発行している「会誌 歴史探訪第3号」に寄稿している阿部茂巳さんの研究資料によると、1606年仙台藩士後藤寿庵が胆沢郡へ知行所を与えられ、ここからキリスト教の布教が始まったと考えられるということです。

1635年に盛岡藩が行ったキリシタン改めでは、盛岡33人、郡山(紫波・達曽部、宮守)16人、花巻43人 (東和22人)遠野23人の計116人となっています。後藤寿庵は盛岡藩岩崎(北上市)で亡くなったと言われていますが、ここの資料館にある子抱観音が、北成島のものとよく似ているということです。

このお地蔵さんの別当多田順悦さん(89歳)によると詳細は全くわからないがお祭りは8月24日で地蔵尊の祭りの日と同じ。その昔、疫病のようなものが流行り、子を亡くした母親たちがその魂を鎮めるために講を行い、建立したものではないかということですが、いわれが全く現在に伝わっていないことが、逆に不自然とも感じられます。

北成島の熊谷静さん(85歳)は、今から70年以上前の子どもの頃「あの像の近くに行って遊んではいけない。警察に捕まるかもしれないから」 と諭されていたということです。明らかにできない歴史として地域では、代々密かに言い伝えられていたのかもしれません。

また、毘沙門山に当時大きな寺社「成嶋寺」があり、この寺が異教徒により火をかけられたという言い伝えがあります。

若宮四郎氏の「野辺の十字架」は、島原の乱後、キリシタンの取り締まりから逃れ、この地にたどり着いた美しい姉妹の悲恋物語で、キリストの教えを説いていた姉妹のうちの一人が毘沙門山の修行僧と恋に落ちますが、これを阻もうとする宗徒の謀略を知り、その修行増は寺に火をかけ、娘は自ら命を絶つという物語になっています。

多田順悦さんの何代か前に、「きん」という評判の美しい女性がいたということで、建立者の記銘に「きん」という名前も刻まれています。同一人物かどうかは定かではありませんが。

右の写真は、屋根をかけた祠に安置されている子抱地蔵。像の下部には、こま、りよ、みん、くり、かよ、りく、えち、きん、きん、こよ、、りへ、かね、つね、てる、りんの15人の名前が刻まれています。残念なのは、いつの頃か像にひびが入り、割れてしまったことです。修復のため薄くセメントを塗ってしまったため、建立当時の姿ではなくなりました。

像の外形は岩崎の子抱観音像と同じですが、表面を線のみで彫っている「線彫刻」で、これは佐比内のキリストの墓とされる墓石に特徴が似ているということです。 佐比内の金山で働いていた他国の金堀り職人が伝えたもではないかと阿部茂己さんは記しています。

また、平成5年中央大学民族研究部が東和町の民族調査を行った際の報告書に子抱地蔵に関して「北成島に二人の姉妹がいたが犠牲となった。二人に感化されたこの地の女の人たちが、姉妹を慕ってマリア様をかたどった地蔵をつくった。これを子抱地蔵といって拝んでいた、現在も残っている」と記述されているということです。